Pierre: Je commence avec un album sorti en août mais que le manque de temps ne m'avait pas permis de chroniquer à ce moment là. Après tout tant mieux car il n'y a pas plus automnal que le WANDER/WONDER de

Balam Acab. Signé sur le label dont je n'arrête pas de dire du bien et qui se prépare à sortir de nouveaux albums sous peu,

Tri Angle, Balam Acab avait déjà fait la démonstration de toute sa finesse avec un premier EP, SEE BIRDS. Au milieu des grosses basses de oOoOO et des cris de How To Dress Well, il insufflait un souffle plus léger et lyrique, avec des perles comme

"See Birds (Sun)" (Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, voir la premier article musique hantée:

ici). Avec WANDER/WONDER, Balam Acab passe à l'étape supérieure avec huit titres toujours aussi raffinés. Beau comme la rencontre fortuite de l'hyperdub dans

une boîte a musique. Les beats sont très lents et bercent comme la pluie fine contre les carreaux au milieu de la nuit. Comme quoi la witch house qui était apparu sous la forme de collages trasho et de croix renversée a fini par enfanter de rayon de lumière bleutée au fond d'une caverne. La fourre de cet album et son titre (errance et étonnement) donne bien le ton d'un album qui n'est qu'émerveillement paisible. Balam Acab échappe au tout électronique et, à l'aide de boucles fluides et de voix cristallines, parvient à rendre musicalement quelque chose comme le son de vies mystérieuses, entre fougères sous la rosée et bain nocture. Au milieu d'un album qui coule comme de l'eau de roche, le marcheur pressé s'arrêtera devant les très belles

"Oh Why" et

"Except".

Julien: Et le type derrière le projet, Alec Koone, n'a que 20 ans. Merveilleux! Cela dit, cette électronica est tellement délicate, cette

dub-pop tellement placide qu'on avisera l'auditeur de se trouver un espace–temps approprié, sous peine de passer complétement à côté de la chose. A faire de même avec

Sun Araw: l'expérience est totalement barge et se passe presque de commentaire, et pourtant, on aime parler. Qui est ce type, Cameron Stallones, capable de fédérer, avec son album ANCIENT ROMAN musique africaine (et plus spécialement congolaise) et psychédélique US (l'incroyable ouverture "Lucretius", ou "Fit for Caesar")

dub et

jazz ("Crown Shell" ou "Lute and Lyre"), pures ballades

lo–fi stupéfiantes ("Crete"), interludes de fin de monde de onze minutes ("At Delphi") à facilement remballer M83, et, encore mieux, le meilleur de l'électronique contemporaine, de Kraftwerk à Jon Tejada? Pour situer le propos, écoutons le final, "

Impluvium", résumant notre champ musical dressé ci–dessus. Pour tout dire, ce

one-man band aux cinq albums très peu connu ouvre actuellement pour Animal Collective, Julianna Barwick, Prince Rama ou encore les prometteurs

High Wolf. Une nouvelle entrée dans ton dossier "Musique hantée" mon très cher Pierre? En tout cas moi, si je n'en fais pas mon disque du mois, je trouve avec "Impluvium" mon morceau mettant tout le monde d'accord. Et septembre pour commencer, déjà. ANCIENT ROMAN est sorti chez

Not Not Fun Records, Los Angeles (Holy Strays, Peaking Lights, Pocahaunted, Prince Rama).

Pierre: Oui, Sun Araw, c'est vraiment très bien et son dernier album ne déroge pas à la règle. Je l'avais vu en concert au Smell de Los Angeles et c'était vraiment incroyable ce qu'il dégageait comme densité sonore à lui tout seul. Il faut absolument guetter sa prochaine tournée. D'ailleurs, un live enregistré du gars s'est fait pas loin d'ici, il s'agit des GENEVA HITS, enregistrés à l'Usine et sorti sur

Mental Groove. En parlant d'homme seul oeuvrant dans l'ombre pour préserver la valeur de la musique,

Zomby a sorti son nouvel album DEDICATION. Ce troisième disque, le producteur anglais semble l'envisager comme un manifeste en l'honneur de tout ce qu'il y a de bon dans la dubstep, à une époque où, à force de se retrouver partout, ce genre a fini par devenir ce qu'il exécrait, une soupe vaguement dansante, qu'on sert dans les moments musicaux des pires tubes, de Britney Spears à Lady Gaga. En ces jours obscures, DEDICATION résonne comme une ode aux enfants bénis du dubstep: grime et hyperdub. A aucun moment de l'album, le producteur ne se laisse aller à des sons faciles et réussit quelque chose de rare: un disque de musique électronique, faite dans une logique de club (et non pas dans une volonté de faire des chansons à la manière pop, genre en invitant notamment des chanteurs externes), agréable à écouter chez soi ou dans ses écouteurs. Les seize chansons sont toutes pleine de finesse tout en étant basées sur une matière sonore extremement brute, fait de cliquetis et d'ondes rêches. Et au milieu, jaillisent des merveilles comme

"Natalia's Song". Et on a même le droit à un featuring avec Panda Bear:

"Things Fall Apart". Tu kiffes aussi Julien?

Julien: Oui, et je te remercie d'ailleurs d'avoir souligné cet album que j'aurai complétement oublié. Oui, "Natalia's Song" est d'enfer, oui "Things Fall Apart" est une bonne surprise, mais je préfère ses titres plus élancés comme "Alothea" et "Florence" ou le minimal "Riding With Death". Je retiens aussi l'épilogue du LP, avec "Haunted" et surtout le grave "Basquiat". Oui, bien plus qu'un simple recueil de

tracks. Pierre: Au rayon grande pop, ce mois sont sortis trois albums qui tentent de faire bien là à tout le monde se complait dans la suffisance. Tout d'abord,

Girls avait déjà conquis mon cœur avec un premier album imparable, aux chansons parfaites pour les fins de soirées épiques comme "

Hellhole Ratrace". Un an plus tard, le chanteur a coupé ses cheveux, c'est moins joli mais il a toujours ce petit sourire craquant et j'ai toujours aussi envie de les voir en concert. Dans FATHER, SON, HOLY GHOST, on retrouve bien sûr le sens émotionnel et la voix d'un chanteur, qui font que chaque chanson sonne à fleur de peau. Le chanteur de Girls, c'est un peu un Kurt Cobain qui ne sortirait pas avec Courtney Love mais avec Kate Winslet. Il y a cette fragilité dans le chant, ces mélodies d'amour, toujours à la limite du mièvre, qui avaient déjà fait du premier album un coup de cœur instantané. Le problème avec FATHER, SON, HOLY GHOST, c'est que les gars de Girls sont devenus conscients de ce talent pop et ont perdu en innocence ce qu'ils ont gagné en grandiloquence. Ainsi sur le premier disque, seul un titre dépassait les quatre minutes, quand la plupart durait entre deux et trois. Ce caractère unique donnait à cette chanson toute sa grandeur. Sur le second album, il y a maintenant trois titres de plus six minutes, et cinq autres de plus de quatre. Girls, trop sûrs de leur talent pop, signent bien un bon album, avec de nombreuses belles chansons, mais partent trop souvent dans le pompeux allant jusqu'à intégrer des chœurs à la DARK SIDE OF THE MOON. Alors que là où ils excellent toujours le plus, c'est dans les singles ravageur de love (

"Honey Bunny") et non dans les longues ballades tristes (

"Vomit").

Julien: Indéniablement, ces mecs ont du talent et suffisamment de conviction pour sortir un album de rock indé – alors que le convoi a quitté la gare depuis 2004 – pour prouver leur bonne foi. Après, j'ai de la peine à comparer Girls avec leurs illustres aînés sans ressentir une certaine gêne: ce n'est tout de même pas pareil. Et la production ultra–lisse m'emmerde ("Vomit" au hasard). Cela dit, je te conseille fortement d'écouter

The Hype. C'est très amusant tellement c'est nul. L'album s'appelle HAVE YOU HEARD THE HYPE et leurs titres "Do You Remember School?"ou encore "Mighty Quinn (Quinn The Eskimo)". Tout un programme. OK, Girls, c'est bien. Suite?

Pierre: Un second album qui joue dans la cour pop mais qui vise le ciel, c'est le disque éponyme des

Stepkids (cover ci–dessous). Ces trois types sortent un premier album à l'ambition monstre. A vrai dire, je ne savais pas qu'on faisait encore des disques d'une telle qualité. On pense tout de suite aux grands albums concept des années 60. On retrouve une chanson d'intro et une d'outro. Et toutes les chansons sont orchestrées comme des pièces d'orfèvrerie, les backing vocals sont placées à la perfection. C'est plus tous les jours qu'une telle attention est apportée à la confection d'un objet pop, où résonne une soul ultra (peut-être trop) maitrisée avec des titres sexy comme

"Brain Ninja" ou un

"Legends in my own Mind", qui rappelle fortemment Jamie Lidell.

Julien:

Julien: à noter que ce disque est sorti sur le label incontournable

Stones Throw, aussi réputé pour ses excellentes signatures

hip hop (Madlib récemment) que pour ses artistes siphonnés (Anika, James Pants parmi les nouvelles choses). Avec

Mayer Hawthorne, Aloe Blacc, Dudley Perkins et donc The Stepkids, Stones Throw propose une vision idéale de la soul music actuelle, aussi peu pédante que se reposant sur des acquis royaux. Vous détestez la production du second Amy Winehouse? THE STEPKIDS est pour vous! Que veut dire une production "parfaite" ici Pierre? Pour moi, un sens aérien de l'arrangement, des échos légers, des breaks lests et classe. Et les chœurs (sur "La La" par exemple) sont parfaits! The Stepkids est un trio de musiciens partageant la scène avec Lauryn Hill ou Alicia Keys mais ne s'apparentent pas à de simples musicos. Donner une leçon en un album inaugural. Et signer des titres absolument dingues, comme "Shadows On Behalf" – proche d'un "New Beat" de Toro y Moi et pourtant ici définitivement plus classe, mais aussi d'"American Boy" d'Estelle produit par Kanye West – ou le malin "Santos And Ken". J'irai même plus loin Pierre. Quand j'écoute "Legend In My Own Mind", je vois The Stepkids débarquer dans tous les salons sonorisés. Attention, c'est du lourd, de la catégorie pop qui sait se vendre et persister. Ce trio sera aussi énorme que l'a pu être récemment Gnarls Barkley. Ou Amy Winehouse tiens.

Pierre: Enfin, Lightspeed Champion sort un nouveau projet avec

Blood Orange avec en couv' une mytérieuse chinoise. Ce pays, on le retrouve dans certaines mélodies pour un album hyper pop et il faut le dire assez cul. Dev Hynes sort sa plus belle voix d'androgyne et des chansons pour siroter un cocktail à ombrelle comme

"Sutphin Boulevard". Je l'ai dit, ça suinte pas mal mais les sons orientaux, le côté trans genre rappelle bien le meilleur des années 1980 et annonce parfaitement la future nouvelle rubrique de Think Tank: Sensuelle Séduction. Tiens tiens, un point commun à tous ces groupes, c'est qu'ils seront au

Midi Festival Hiver. J'y étais l

'an dernier et je peux garantir qu'entre fruits de mer et palmiers, on y déguste que de la pop de qualité.

Julien: Tiens, amusant, je n'ai pas été renversé par ce LP. Et dire que j'avais vu ce même Dev Hynes sous la formation proto–punk Test Icicles ouvrant pour les Baby Shambles en 2005 à Bristol. Une autre époque véritablement, et heureusement pour Hynes, qui paraissait alors sacrément brouillon. Entre Lightspeed Champion (quel nom!) et Blood Orange, il s'est bien rattrapé. Tout en restant perpétuellement

hype. Plus facile à dire qu'à faire. Je devrai toutefois me garder de parler trop hâtivement: après avoir douté de Twin Shadow, je suis totalement revenu sur mon point de vue. Même si je ne suis pas certain de la prétention artistique de ce mouvement "sensuel". Faudra me convaincre!

Pierre: En automne, il faut bien quelques jolies chansons pour partir se balader en forêt. Mais attention, c'est pas parce que les fleurs changent de couleurs qu'on va se mettre à écouter de la folk. J'en veux pour preuve

Megafaun. Peut-être que les amateurs du genre trouveront cet album bien mais pour moi, dès les premières notes ces sérenades geignardes m'agacent. Les jolies chansons ne manquent pas, les tout est bien réalisé, mais ce n'est pas là le problème. Aucune expérimentation, toujours les même choeurs de mecs à barbe ampli de prétention. Bon je m'attarde pas et ne demande qu'à être contredit (Julien?). Passons à

Memoryhouse. Ca partait déjà mieux, le groupe m'avait conquis avec des clips plein de bonheur champêtre comme celui de

"Bonfire". De la dream pop de qualité. Le souci, c'est qu'il semblerait que le groupe ne soient pas en train d'étouffer sous les nouvelles compositions. Ainsi sur THE YEARS, Ep ne contenant que cinq chansons, on retrouve des titres déjà parus sous forme de singles. Et surtout, la beauté des ballades de Memoryhouse était celle d'un flocon de neige, tenant à la fragilité de la voix et à la simplicité de l'instrumentation. Avec la production surchargée de cet EP, il s'agirait plutôt d'une de ces boîtes à neige pour touristes.

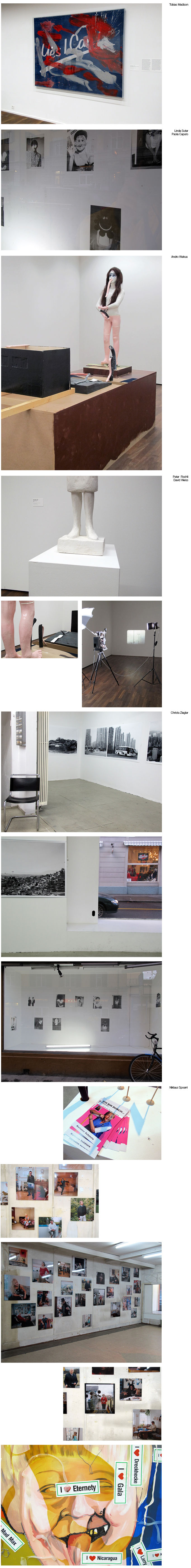

Julien: Au rayon électronique, la rentrée est forcément hyper riche, avec des

remixes en tout genres, dont

Mount Kimbie qui s'attaquent à Andreya Triana sur "

A Town Called Obsolete", le rude

Axel Boman s'en prenant lui aux très

trendy Kenton Slash Demon sur "

Deamon" ou encore

How to Dress Well remixés par Solar Bear sur le splendide "

Suicide Dream". Parmi les compilations, ou

mixes parvenus à nous, le GET LOST 4 de

Damian Lazarus, sorti sur

Crosstown Rebels, est assez

housy et propose des choses utra–essentielles à tout

clubber: Art Department, Left, Nitin ou encore Acid Pauli. Autrement plus intéressant d'un point de vue artistique, bien que l'on ne tire pas sur les titres dansants, au contraire, on s'est pris le

mix de

Dixon (cover ci–dessus), 8ème volume de la série de

Live at Robert Johnson en pleine poire, et cela faisait bien trop longtemps que l'on avait pas entendu un

set aussi prenant. Le

label de Francfort homonyme à l'ancien guitariste américain avait notamment invité Roman Flügel, Gerd Janson et Thomas Hamman, ou encore Chloé lors de ses précédents

mixes. Le Berlinois

Dixon, chef d'

Innercity Visions choisit une

setlist exigeante et cohérente pour ce dernier volume de ces Live at… Il faut attendre une bonne vingtaine de minutes et le bien connu Agoria ("For One Hour") pour que les basses s'activent. Avant, Hauschka ("Wonder") ou encore Barnt ("Collection") procèdent en une légitime entrée en matière, en toute quiétude, préparant au mieux les

tracks plus dansants comme "Deamon" de Kenton Slash Demon dont nous parlions juste avant, "Dishes & Wishes de Roman Flügel, ou de la presque–IDM (Mark E ou Todd Terje). Il va sans dire que le tout est mixé avec beaucoup de bon goût et de retenue. Ici, pas de

kicks ni de gros

breaks. Cela reste délicat et c'est mon album du mois. Sisi. Pour info, il est possible d'écouter ce disque sur

Soundcloud.

Pierre: Pour ma part, dans ma boîte, j'ai reçu du bon et du moins bon. On commence par ce dernier.

Plaid sont chez Warp et en activité depuis plus de dix ans. Avec SCINTILLI, ils signent un album sans relief, où la musique à force d'être intelligente à oublier d'être inventive et captivante. Tout le contraire des incroyables Fuck Buttons. Cette fois, un des membres s'émancipe du duo et sort un album sous le nom de

Blanck Mass. Sur ce mode, il laisse tomber le côté grand-huit du groupe, avec ces montées endiablées et ces descentes plus folles encore, pour prendre du recul et laisser planer les courbes du paysage. Les dix titres ne sont certes pas faciles d'écoute, mais la kosmische musik est à ce prix là. Il faut savoir arrêter son esprit pour se laisser prendre par ces nappes sonores sans fin et ces bruissements tantriques. A quand un concert, pour se faire happer par

"Chernobyl" ou les treize minute trente de

"What You know"?

Julien: Si "Unbank" ou "Missing" sont passables, je garderai tout de même les

tracks plus rentre–dedans comme "Thank" ou "Talk To Us" (proche d'un Tim Exile) sur cet album de Plaid. Plus fâcheux: on croirait entendre Röyksopp par moment, et ça, c'est mal. J'ai maintenant quelque chose de beaucoup plus évident: le brésilien

Gui Boratto présente son nouvel album, III. A bientôt 40 ans, le natif de São Paulo n'a bientôt plus rien à voir avec son pays d'origine. Signé chez le label de Cologne Kompakt (nous en parlons chaque mois), Boratto tourne énormément en Europe, avec le succès que l'on sait, joliment relayé par de vrais albums d'auteur (le dernier paru en 2009, TAKE MY BREATH AWAY, vaut bien le détour). "Galuchat" lance mollement l'album. Le bien nommé "Stems From Hell" replace le propos: minimal et foutrement efficace, sans pour autant taper comme du Marcel Dettman. Un long break, entouré de deux abîmes de claviers/marteau piqueur. Et si Boratto avait – enfin diraient certains – musclé ses ardeurs? "Striker" garde cette même ligne, avec plus de nuances. On lève les bras au ciel devant la performance. "The Drill"est nettement plus aventureux tout en gardant une structure classique, alors que l'interlude "Trap" ou "Soledad" placent le DJ dans les traces de Boards of Canada, ce qui n'est pas rien. "Destination Education" (quel drôle de titre) et "Talking Truss" reviennent sur une techno plus affirmée, sans pour autant être du même niveau que les premiers titres de III. "This Is Not The End", en duo avec Luciana Villanova la joue ultra-pop pour terminer. III ne sera pas une pièce maîtresse de notre discothèque électro, même si deux-trois

tracks s'en détachent, ce qui conviendra à la majorité des auditeurs/DJs.

Julien: last but not least

Julien: last but not least: encore chez le mastodonte Kompkat, voici d'ores et déjà une des meilleures sorties électroniques de l'année 2011. Composé de

Alessio Natalizia et Sam Willis, Walls s'est laissé 12 mois à peine après le premier LP du même nom. Toujours proche d'une certaine idée de l'électronica défendue par James Holden ou Caribou, Walls se rapproche cette fois–ci de Detroit avec des titres hautement

clubbant. Je vois déjà ce duo sur de grandes scènes le printemps prochain quand j'entends des morceaux comme "Heat Haze" ou "Sunporch", proches ici respectivement de Pantha du Prince et d'Animal Collective. Mieux même: ils ont les capacités de faire de l'ombre au duo ultra–encensé Moderat, ce qui ne serait pas mal, avec des puissantes frappes ("Il Tedesco") et des titres majestueux ("Ecstatic Truth" ou "Drunken Galleon"). CORACLE débute comme il se termine: en finesse, fidèle à ce style musical trop souvent massacré par les opportunistes. Pour terminer ce TT Speaches, parlons encore brièvement d'

Alias, membre du label Anticon.

Darren Alias vient de Toronto et a récemment publié FEVER DREAM, qui n'est pas un énième LP de

dream pop. Oh non. Parmi les choses remarquables, prenons pour exemple ce "

Wanna Let it Go", sa batterie synthétique, sa richesse dans les arrangements, ses samples vocaux déments: ce titre proto–dubstep lance le second album du Canadien et, forcément, ça s'annonce bien. Suivent des choses plus martelées et proches du

hip hop comme "Dahorses" ou "Boom Boom Boom", de puissants hommages à Aphex Twin ("Sugarpeeeee", "Feverdreamin") ou de la

house déconstruite ("Revl Is Divad"). Il y a même une relique foutraque de R&B sur "Talk in Technicolor" et c'est plutôt pas mal.

Julien: Ah, on avait presque oublié de le souligner: la rentrée est belle, mais le rock ne fait pas vraiment partie de la fête. Faut–il encore s'en émouvoir? THE LOUDEST ENGINE des

Howling Bells est une véritable déception après un excellent premier album, et

dEUS fait du… dEUS, trop scotché dans son répertoire pour encore étonner.

Brett Anderson ne sait plus que faire de lui–même après sa gloire avec Suede (BLACK RAINBOWS). Sinon

Patti Smith a laissé sortir OUTSIDE SOCIETY, sorte de

best–of pas forcément intéressant si on connaît la dame. Mais là, on parle d'une autre époque. Du label belge

Crammed Discs (Megafaun aussi à l'actualité des sorties),

Skeletons est logiquement le meilleur album du mois dans cette catégorie. Encore qu'on peut se demander s'il s'agit de rock. PEOPLE sacre le groupe de Brooklyn dans un

math–rock aventureux et agile. Ce LP sera repris le mois prochain, c'est certain. Par ailleurs, les Lucernois de

Dans la Tente s'apprêtent à sortir un nouvel album DID WE LIKE IT SO FAR OR HAVE WE JUST PERSEVERED? sous peu, qui est vraiment bon. Nous en parlerons dans le cadre d'une nouvelle chronique (Musikunderstandl) totalement dévolue à la musique helvétique, en collaboration avec le club l'Amalgame d'Yverdon.

Julien: Dixon, LIVE AT ROBERT JOHNSON, Vol. 8